あなたは「少年の日の思い出の全文を読みたいけれど、どこで読めるのかわからない」と思ったことはありませんか?結論、少年の日の思い出は中学校の国語教科書で読むことができ、完全版は書籍でも入手可能です。この記事を読むことで作品の全容とその深い意味がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.少年の日の思い出全文と作品概要

ヘルマン・ヘッセの代表作「少年の日の思い出」とは

「少年の日の思い出」は、ドイツ出身のスイス人作家ヘルマン・ヘッセが1931年に発表した短編小説です。

原題は「Jugendgedenken」で、「青春の思い出」という意味を持ちます。

この作品は日本では1947年から中学校1年生の国語教科書に掲載され続けており、70年以上にわたって多くの日本人に愛読されています。

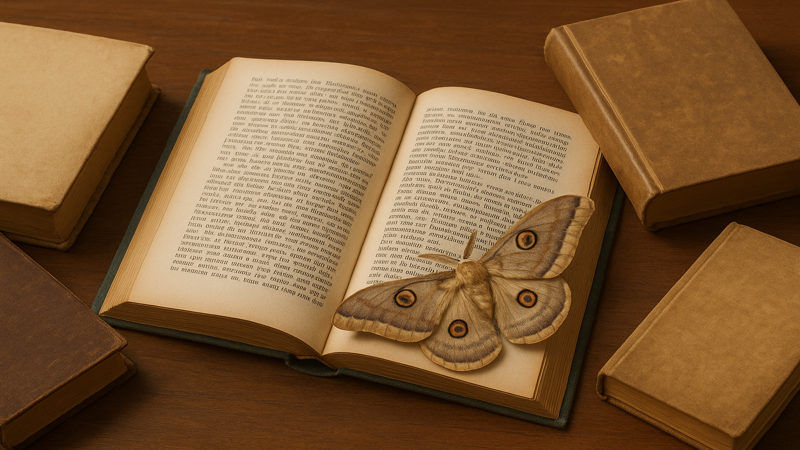

物語は蝶の標本をきっかけに、過去の苦い思い出を語る構成となっており、少年期の心の葛藤と成長を描いた心理小説の傑作として評価されています。

ヘッセはノーベル文学賞受賞作家であり、「車輪の下」「デミアン」などの代表作でも知られていますが、「少年の日の思い出」は特に日本で親しまれている作品です。

教科書掲載版と原文の違い・翻訳の歴史

現在教科書に掲載されている「少年の日の思い出」は、高橋健二による翻訳をベースとしています。

高橋健二は1931年にヘッセを訪問した際、別れ際に「列車の中で読みたまえ」と渡された新聞の切り抜きを翻訳したのが始まりです。

興味深いことに、この新聞の切り抜きをヘッセが高橋に渡したため、ヘッセの手元には原稿が残らず、現在でも完全版はほぼ日本にしか存在しないという珍しい状況となっています。

教科書版は中学生の理解レベルに合わせて一部表現が調整されており、出版社によって漢字の使い方や表記に微細な違いがあります。

近年では昆虫学者でもある岡田朝雄による新訳も出版されており、より正確な昆虫の描写と現代的な表現で読むことができます。

原題「Jugendgedenken」の意味と初稿「クジャクヤママユ」との関係

「Jugendgedenken」は直訳すると「青春の思い出」「若き日の回想」という意味です。

しかし、この作品には複雑な成立過程があります。

最初にヘッセが1911年に発表したのは「Das Nachtpfauenauge」(クジャクヤママユ)というタイトルの作品でした。

その20年後の1931年に、ヘッセは内容を大幅に改稿し、タイトルも「Jugendgedenken」に変更して新聞に掲載しました。

初稿の「クジャクヤママユ」は物語の中心となる蛾の名前をそのままタイトルにしたものでしたが、改稿版では思い出という時間的な概念を前面に出したタイトルに変更されています。

この変更により、物語の焦点が昆虫そのものから、それにまつわる人間の心理と記憶により深く向けられることになりました。

高橋健二訳と岡田朝雄訳の比較

高橋健二訳は1947年から教科書に採用され、現在まで多くの日本人に親しまれている翻訳です。

文語的な表現も含んでおり、格調高い文体が特徴的です。

一方、岡田朝雄訳は2010年に出版された新しい翻訳で、昆虫学の専門知識を活かしたより正確な描写が特徴です。

両者の大きな違いは昆虫の描写の正確性にあります。

• 高橋訳:「楓蚕蛾」→後に「ヤママユガ」に修正

• 岡田訳:正確に「クジャクヤママユ」として翻訳

また、岡田訳では現代的な表現を用いることで、より読みやすく理解しやすい文章となっています。

どちらも優れた翻訳ですが、昆虫への興味や正確性を重視する読者には岡田訳、伝統的な文学的表現を味わいたい読者には高橋訳がおすすめです。

2.少年の日の思い出のあらすじと登場人物分析

物語の構成|現在パートと過去パートの境界

「少年の日の思い出」は現在と過去を往復する特殊な構成を持っています。

物語は現在の「私」の書斎で「客」と会話をする場面から始まります。

現在パートでは、蝶の標本を見た客が昔の思い出を語り始めるきっかけが描かれます。

過去パートへの転換点は「僕は、八つか九つのとき、ちょう集めを始めた」という一文です。

ここから物語の語り手が「客」(過去の「僕」)に変わり、少年時代の出来事が詳細に語られます。

興味深いのは、多くの小説が「現在→過去→現在」という円環構造を取るのに対し、この作品は「現在→過去」で終わる構造となっていることです。

これにより、過去の出来事の重みと、それが現在まで続く影響の深さが強調されています。

主人公「僕」の心理変化と行動の動機

主人公の「僕」は純粋な蝶愛好家から始まり、嫉妬と劣等感に支配される少年へと変化していきます。

物語当初の「僕」は蝶集めに夢中になる普通の少年でした。

しかし、エーミールとの出会いが転機となります。

自分が誇りに思っていたコムラサキの標本をエーミールに酷評されたことで、「僕」の心に深い劣等感が芽生えます。

この劣等感は次第に嫉妬へと変化し、エーミールが手に入れた美しいクジャクヤママユへの強い憧れと所有欲を生み出します。

「せめて例のチョウを見たい」という表向きの理由でエーミールの部屋を訪れた「僕」でしたが、実際にはそれを自分のものにしたいという欲望に駆られていました。

結果的に蝶を盗み、それを台無しにしてしまう行為は、抑制できない感情の暴走の結果でした。

エーミールの人物像と「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな」の意味

エーミールは完璧主義者で冷静沈着な少年として描かれています。

彼は蝶の標本作りにおいて卓越した技術を持ち、さらに破損した標本の修復まで行える熟練者です。

しかし、その完璧さゆえに他人に対して厳しく、「僕」のコムラサキを酷評する場面では容赦のない批判を浴びせます。

物語のクライマックスで発せられる「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな」という言葉は、作品を代表する名台詞です。

この言葉は単なる非難ではなく、エーミールが「僕」の本質を見抜いたことを示しています。

表面的には蝶を見に来ただけという「僕」の嘘を、エーミールは最初から見透かしていたのです。

この台詞は読者にも強い印象を残し、多くの人が大人になっても記憶している理由となっています。

クジャクヤママユとコムラサキの象徴的意味

作品に登場する二つの蝶は、それぞれ重要な象徴的意味を持っています。

コムラサキは「僕」の現在の実力と限界を象徴しています。

自分なりに努力して作った標本でしたが、エーミールから見ると技術的に未熟で、脚も欠損している不完全なものでした。

これは「僕」の現状と、まだ発展途上である自分への不満を表しています。

一方、クジャクヤママユは憧れと欲望の対象を象徴しています。

美しく完璧な標本として描かれるクジャクヤママユは、「僕」が到達したい理想の境地を表しています。

しかし、その美しさを自分のものにしようとした瞬間、「僕」はそれを破壊してしまいます。

これは純粋な憧れが所有欲に変わった時の悲劇性を表現しており、手に入れたいものを結果的に失ってしまう人間の心理の複雑さを象徴しています。

3.少年の日の思い出のテスト対策・学習ポイント

定期テストでよく出る重要語句と漢字問題

「少年の日の思い出」の定期テストでは、特定の語句と漢字が頻繁に出題されます。

まず、物語特有の語句として「展翅」「繭」「標本」「昆虫針」などの昆虫関連用語の意味と漢字を確実に覚えましょう。

感情を表す語句では「嫉妬」「劣等感」「憧憬」「後悔」「罪悪感」などが重要です。

行動を表す語句では「忍び込む」「盗む」「握りつぶす」「台無しにする」などがよく問われます。

また、物語の雰囲気を表現する語句として「色あせた」「鋭く縁どられて」「憂鬱な」なども頻出です。

漢字問題では、特に「蝶」「蛾」「繭」「針」「標本」「嫉妬」「憧憬」などが出題される傾向があります。

これらの語句は文脈の中での意味も含めて理解し、正確に書けるように練習することが大切です。

心情変化の読み取り方と登場人物の視点

心情変化の読み取りは、この作品の最重要ポイントです。

「僕」の心情は物語の進行とともに段階的に変化していきます。

最初は純粋な蝶愛好家としての「喜び」や「夢中になる気持ち」から始まります。

エーミールとの出会いで「劣等感」と「屈辱感」を味わい、次第に「嫉妬」と「憧れ」が混在した複雑な感情に変化します。

クジャクヤママユを見た瞬間の「魅惑される気持ち」、それを手に取った時の「所有欲」、そして最終的な「絶望」と「後悔」まで、細かく追跡することが重要です。

また、物語は「私」「客」「僕」という3つの視点が存在することも理解が必要です。

現在の「私」は聞き手、「客」は語り手、「僕」は過去の主人公という関係性を整理しましょう。

情景描写の効果と表現技法の分析

冒頭の情景描写は物語全体の雰囲気を決定づける重要な要素です。

「昼間の明るさは消え失せようとしていた」という表現は、単なる時間の経過ではなく、これから語られる暗い過去への予兆として機能しています。

「色あせた湖が、丘の多い岸に鋭く縁どられて」という描写は、美しさの中に何か鋭い緊張感を含んでおり、物語の展開を暗示しています。

また、蝶の描写では対比の技法が効果的に使われています。

「僕」のコムラサキは「脚の欠損」「展翅の甘さ」などネガティブな表現で描かれる一方、エーミールのクジャクヤママユは「美しい」「完璧な」などポジティブな表現で対比されています。

この対比により、両者の技術差と「僕」の劣等感がより鮮明に浮かび上がります。

時制の使い分けも重要な技法で、現在形と過去形を使い分けることで時間の流れと心理の動きを表現しています。

文章構成と時制の切り替わりポイント

物語の構成は「現在→過去」という時間軸の移動で成り立っています。

現在パートは物語全体の約4分の1を占め、過去への導入部として機能しています。

時制の切り替わりは「僕は、八つか九つのとき、ちょう集めを始めた」という文で明確に示されます。

この文以降、語り手が「客」から「僕」に変わり、時制も現在から過去に移行します。

また、過去パート内でも時間の前後があります。

蝶集めを始めた時期、エーミールとの最初の出会い、コムラサキ事件、そして最終的なクジャクヤママユ事件という時系列を正確に把握することが重要です。

各場面の時間的位置関係を整理することで、「僕」の心情変化の流れがより理解しやすくなります。

文章構成の理解は、小説全体の論理的な流れを把握するために欠かせない要素です。

4.少年の日の思い出の読書感想文と深い考察

作者ヘッセが伝えたいメッセージと現代的意義

ヘッセがこの作品を通じて伝えたかったのは、人間の心の複雑さと成長の痛みについてです。

純粋な憧れが嫉妬に変わり、それが破壊的な行動につながってしまう人間心理の危うさを描いています。

しかし、同時にその経験が人格形成に与える深い影響も示唆しています。

現代社会においても、SNSでの他人との比較や競争社会でのプレッシャーなど、「僕」が感じた劣等感や嫉妬は多くの人が経験する感情です。

特に思春期の心の動きを描いたこの作品は、現代の中学生にとっても共感できる普遍的なテーマを扱っています。

また、完璧を求めるあまり他人を傷つけてしまうエーミールの姿は、現代の過度な競争社会への警鐘とも読むことができます。

ヘッセは理想と現実のギャップに苦しむ人間の姿を通じて、自分自身を受け入れることの大切さを訴えかけています。

少年期の罪悪感と成長への問いかけ

物語の核心は、少年期に犯した過ちとその後の人生への影響です。

「僕」が犯したのは単なる盗みではなく、美しいものへの憧れが制御できない欲望に変わってしまった心の問題でした。

この経験は「僕」にとって一生消えない傷となり、大人になった現在でも語り継がれる重要な記憶として残っています。

しかし、この痛い経験こそが人間としての成長につながる可能性もヘッセは示唆しています。

自分の弱さや醜さと向き合うことで、真の自己理解と成長が始まるからです。

現代の読者にとっても、完璧でない自分を受け入れることの大切さを学べる作品です。

特に競争が激しい現代社会では、他人と比較して劣等感を抱くことは珍しくありません。

この作品は、そうした感情とどう向き合うべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

教科書採用70年以上の理由と教育的価値

「少年の日の思い出」が70年以上にわたって教科書に採用され続けている理由は、その普遍的な教育的価値にあります。

まず、思春期の複雑な心理を丁寧に描写している点が、中学生の発達段階に適しています。

生徒たちは主人公の感情に共感しながら、自分自身の心の動きを客観視することができます。

また、道徳的な問題提起も含んでいます。

正しいことと間違ったことの境界線や、欲望をどうコントロールするかという人生の重要なテーマを扱っています。

さらに、文学的な技法も学べる優れた教材です。

心理描写、情景描写、象徴的表現など、小説の基本的な技法が効果的に使われています。

国際的な視野も養えます。

外国文学を通じて異文化への理解を深めながら、人間の普遍的な感情を学ぶことができます。

これらの要素が組み合わさることで、単なる読書を超えた総合的な教育効果を生み出しています。

読書感想文の書き方と着眼点のコツ

「少年の日の思い出」の読書感想文を書く際は、以下の着眼点を意識しましょう。

まず、主人公の心情変化に焦点を当てることが重要です。

純粋な憧れがどのように嫉妬に変化し、最終的に破壊的な行動につながったかを分析してみましょう。

次に、自分自身の経験と関連付けることで、より深い感想が書けます。

• 他人と比較して劣等感を感じた経験

• 欲しいものが手に入らなかった時の気持ち

• 間違いを犯してしまった時の後悔

これらの体験と物語を重ね合わせることで、説得力のある感想文になります。

また、現代社会との関連性も考察してみましょう。

SNSでの比較文化や競争社会のプレッシャーなど、現代特有の問題と関連付けることで、作品の現代的意義が浮かび上がります。

最後に、この作品から学んだことや今後の人生に活かしたいことを具体的に書くことで、前向きで建設的な感想文に仕上がります。

感情的な共感だけでなく、論理的な分析も交えることで、バランスの取れた感想文が完成します。

まとめ

この記事を通じて「少年の日の思い出」について理解できたポイントをまとめます。

• ヘルマン・ヘッセが1931年に発表した短編小説で、70年以上日本の教科書に掲載されている

• 原題は「Jugendgedenken」で、初稿の「クジャクヤママユ」から大幅に改稿された作品

• 高橋健二訳と岡田朝雄訳の2つの翻訳版があり、それぞれに特徴がある

• 現在パートと過去パートの二部構成で、時制の切り替わりが重要なポイント

• 主人公の心情変化は純粋な憧れから嫉妬、そして破壊へと段階的に進行する

• エーミールの「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな」は作品を代表する名台詞

• クジャクヤママユとコムラサキは理想と現実を象徴する重要なモチーフ

• 定期テストでは語句の意味、漢字、心情変化の読み取りが頻出問題

• 現代社会の競争や比較文化との関連性が高く、普遍的なテーマを扱っている

• 読書感想文では自分の体験と関連付けて書くことが効果的

「少年の日の思い出」は単なる過去の出来事を描いた物語ではなく、現代を生きる私たちにも深い示唆を与えてくれる名作です。

主人公の体験を通じて、自分自身の心と向き合い、成長につなげていくことで、この作品の真の価値を理解できるでしょう。

ぜひこの機会に、作品を改めて読み返し、新たな発見を楽しんでください。

関連サイト

• 文部科学省 – 学習指導要領 – 国語教育の基準と「少年の日の思い出」の教材としての位置づけについて

• 国立国会図書館デジタルコレクション – ヘルマン・ヘッセの作品や関連資料の検索・閲覧が可能