あなたは「4次元や5次元って一体何なの?」と疑問に思ったことはありませんか?結論、4次元は空間に時間を加えた概念で、5次元はさらにパラレルワールドのような別の可能性を含む世界です。この記事を読むことで次元の基本から4次元・5次元の違いまでがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.4次元・5次元を理解するための次元の基礎知識

次元とは何か?初心者向けの基本概念

次元とは、空間の広がりを表現するための数学的な概念です。

簡単に言うと、ある位置を特定するために必要な座標の数が次元数になります。

例えば、地図上で場所を示すときには経度と緯度の2つの数値が必要ですが、これが2次元を表しています。

私たちの日常生活では3次元の世界に住んでいるため、縦・横・高さの3つの方向で物事を捉えることに慣れています。

しかし、数学や物理学の世界では4次元以上の高次元空間も存在し、これらを理解することで複雑な現象を説明できるようになります。

次元は単なる抽象的な概念ではなく、現代科学において重要な役割を果たしているのです。

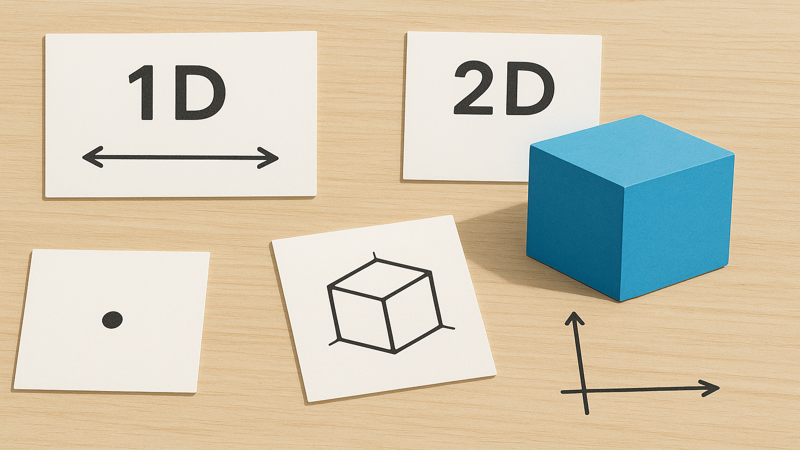

0次元から3次元まで:身近な例で理解する次元の段階

次元を理解するには、0次元から順番に見ていくのが効果的です。

0次元は「点」を表し、位置だけがあって大きさを持たない概念です。

1次元は「線」で、前後の1方向にだけ移動できる世界を意味します。

2次元は「面」を表し、平面上で縦と横の2方向に移動可能な世界です。

3次元は「立体」で、私たちが普段経験している縦・横・高さの3方向がある空間です。

• 0次元:点(GPS座標の一点)

• 1次元:線(電車のレール上の移動)

• 2次元:面(紙の上の絵、スマホの画面)

• 3次元:立体(私たちが住む現実世界)

これらの段階的な理解が、4次元以上の概念を把握する基礎となります。

座標系で見る次元の数学的定義

数学における次元は、座標系によって厳密に定義されます。

1次元ではx軸の1つの座標だけで位置を表現できます。

2次元ではx軸とy軸の2つの座標が必要になります。

3次元ではx軸、y軸、z軸の3つの座標で立体的な位置を特定します。

4次元以上では、これらに加えてw軸、v軸といった新しい軸が追加されることになります。

重要なポイントは、各軸が互いに直交(90度で交わる)していることです。

私たちは3次元までしか視覚的に認識できませんが、数学的には無限次元まで拡張可能です。

この座標系の考え方は、コンピューターグラフィックスやデータ解析など、現代技術の基盤となっています。

物理学と数学における次元の違い

物理学と数学では、次元の捉え方に重要な違いがあります。

数学では次元は純粋に座標の数として定義され、抽象的な概念として扱われます。

一方、物理学では次元は実際の物理現象と密接に関連付けられています。

物理学における4次元は「時空」として、3次元空間に時間軸を加えたものとして理解されます。

また、物理学では「次元解析」という手法があり、物理量の単位を分析して法則を導き出します。

例えば、速度は長さ÷時間という次元を持ち、これは物理的な意味を持っています。

数学の次元が「どこまで広がるか」を表すのに対し、物理学の次元は「どのような性質を持つか」を表現します。

この違いを理解することで、4次元・5次元の概念をより深く把握できるようになります。

2.4次元の世界:時間を含む空間の理解

4次元時空とは?空間に時間軸が加わった世界

4次元時空は、私たちが住む3次元空間に時間という要素を加えた概念です。

アインシュタインの相対性理論によって確立されたこの考え方では、空間と時間が一体となって「時空」を形成します。

例えば、電車の座席を予約するときを考えてみましょう。

• 車両番号(x軸)

• 座席の列(y軸)

• 座席の段(z軸)

• 出発時刻(時間軸)

この4つの情報がすべて揃って初めて、正確な座席の位置が特定できます。

物理学では、この4次元時空における物体の動きを「世界線」として表現します。

私たちは時間を一方向にしか進めませんが、理論上は時間も座標の一つとして扱うことができるのです。

この概念は、GPS衛星の位置計算や宇宙物理学の研究において実際に活用されています。

4次元を可視化する方法と具体的なイメージ例

4次元を直接見ることはできませんが、いくつかの方法でイメージすることができます。

最も分かりやすいのは「影」を使った説明です。

3次元の物体は2次元の影を作り、2次元の図形は1次元の影を作ります。

同じように、4次元の物体は3次元の影を作ると考えることができます。

タイムラプス映像も4次元を理解する良い例です。

植物の成長を早送りで見ると、時間の経過とともに形が変化する3次元物体の軌跡が見えます。

これは4次元時空における物体の「断面」を連続的に見ていることになります。

また、建築の設計図のように、複数の2次元図面を組み合わせて3次元を表現するように、複数の3次元モデルを使って4次元を表現することも可能です。

コンピューターを使えば、4次元図形の3次元への投影も計算できます。

4次元超立方体(テッセラクト)の構造と特徴

4次元超立方体は「テッセラクト」や「正八胞体」と呼ばれる4次元図形です。

正方形を拡張して立方体ができるように、立方体を4次元方向に拡張したものがテッセラクトです。

テッセラクトの構成要素は以下のようになります:

| 要素 | 個数 |

|---|---|

| 頂点 | 16個 |

| 辺 | 32本 |

| 面 | 24個 |

| 立方体 | 8個 |

テッセラクトは8個の立方体が4次元的に結合した構造を持っています。

3次元の世界では、テッセラクトの「展開図」として8個の立方体が十字型に配置された図形で表現されることがあります。

映画「インターステラー」では、主人公が5次元空間からテッセラクト構造を通じて過去の自分とコミュニケーションを取る場面が描かれました。

このような視覚的表現により、4次元空間の不思議な性質を感覚的に理解することができます。

相対性理論における4次元時空の意味

アインシュタインの相対性理論では、4次元時空が宇宙の基本構造として位置づけられています。

特殊相対性理論では、高速で移動する物体の時間の流れが遅くなる「時間の遅れ」が起こります。

これは空間と時間が密接に関連していることを示しており、4次元時空の概念なしには説明できません。

一般相対性理論では、重力を4次元時空の「曲がり」として説明します。

大きな質量を持つ天体の周りでは時空が歪み、これが重力として観測されるのです。

• ブラックホールの事象の地平線

• 重力レンズ効果による光の曲がり

• GPS衛星の時刻補正

• 重力波の検出

これらの現象はすべて4次元時空の理論によって予測され、実際に観測されています。

相対性理論の4次元時空は、現代物理学の基礎であり、宇宙の構造を理解するために不可欠な概念なのです。

3.5次元の世界:パラレルワールドと多元宇宙論

5次元とは何か?4次元を超えた空間の概念

5次元は4次元時空にさらにもう1つの次元を加えた高次元空間です。

4次元が空間3次元+時間1次元であるのに対し、5次元では新たな空間的方向が追加されます。

この5番目の次元は私たちには直接感知できませんが、理論物理学では重要な役割を果たします。

5次元の方向は「コンパクト化」されている可能性があり、非常に小さく巻き込まれているため観測できないとされています。

弦理論では、私たちの宇宙は実際には9次元の空間と1次元の時間、合計10次元で構成されているとされます。

5次元以上の高次元は、素粒子の性質や重力の謎を解明する鍵として注目されています。

実際の5次元空間では、私たちが経験する物理法則とは異なる現象が起こる可能性があります。

例えば、5次元方向に少し移動することで、3次元世界から完全に姿を消すことも理論上可能です。

パラレルワールドと5次元の関係性

パラレルワールドの概念は、5次元空間と密接な関係があります。

5次元空間では、私たちの3次元世界とは異なる「並行世界」が存在する可能性があります。

これらの世界は同じ時間軸を共有しながらも、5次元方向に分離されているため相互に干渉しません。

量子力学の多世界解釈では、観測するたびに世界が分岐し、無数のパラレルワールドが生まれるとされています。

• 異なる歴史を歩んだ世界

• 別の選択をした自分が存在する世界

• 物理法則が微妙に違う世界

• 異なる進化を遂げた生命体がいる世界

SF作品でよく描かれるパラレルワールドへの移動は、5次元方向への移動として理論的に説明できます。

ただし、実際にパラレルワールド間を移動できるかどうかは、現在の科学技術では不明です。

5次元理論は、私たちの現実以外にも無数の可能性が存在することを示唆しています。

多元宇宙論(マルチバース)における5次元の役割

多元宇宙論では、私たちの宇宙以外にも無数の宇宙が存在するとされています。

5次元空間は、これらの複数の宇宙を包含する「メタ空間」として機能する可能性があります。

インフレーション理論によると、ビッグバン後の急激な宇宙膨張により、無数の「泡宇宙」が生まれました。

これらの泡宇宙は5次元空間に分散して存在し、それぞれ異なる物理定数を持つとされています。

| マルチバースのレベル | 特徴 | 5次元との関係 |

|---|---|---|

| レベルI | 観測可能な宇宙の外側 | 3次元空間の延長 |

| レベルII | 異なる物理法則を持つ宇宙 | 5次元空間内の分離 |

| レベルIII | 量子分岐による並行世界 | 5次元での分岐 |

| レベルIV | 数学的に可能なすべての宇宙 | 高次元空間全体 |

5次元理論は、なぜ私たちの宇宙が生命に適した環境を持つのかという「微調整問題」に答えを与える可能性があります。

無数の宇宙の中で、偶然にも生命に適した条件を持つ宇宙に私たちが存在するのかもしれません。

理論物理学で語られる5次元の存在証拠と可能性

現在のところ、5次元の直接的な観測証拠は見つかっていません。

しかし、間接的な証拠や理論的な必要性から、5次元以上の高次元の存在が示唆されています。

重力が他の基本的な力(電磁気力、強い核力、弱い核力)に比べて極端に弱いのは、重力だけが高次元空間に「漏れ出している」からかもしれません。

大型ハドロン衝突型加速器(LHC)では、高エネルギー衝突実験により余剰次元の証拠を探しています。

もし5次元が存在するなら、特定のエネルギー領域で重力が急激に強くなったり、ミニブラックホールが生成されたりする可能性があります。

弦理論の実験的検証も、高次元の存在を確認する手段の一つです。

• 重力の逆二乗法則からのずれ

• 超対称性粒子の発見

• カルツァ・クライン粒子の検出

• 宇宙マイクロ波背景放射の異常

これらの観測結果は、5次元以上の高次元が実在することを示す重要な手がかりとなっています。

4.4次元・5次元の実用的応用と学習方法

データ分析や機械学習での高次元空間の活用

現代のデータサイエンスでは、4次元・5次元を遥かに超える高次元空間が日常的に使われています。

機械学習では、数百から数万次元のデータを扱うことも珍しくありません。

例えば、画像認識AIでは各ピクセルの明度が1つの次元に対応し、1000×1000ピクセルの画像は100万次元空間の点として表現されます。

自然言語処理では、単語の意味をベクトル空間で表現する「Word2Vec」という手法があります。

この場合、各単語は300次元程度の高次元空間における点として表現され、似た意味の単語は近い位置に配置されます。

• 顧客の購買履歴分析(商品数=次元数)

• 遺伝子解析(遺伝子数=次元数)

• 金融リスク評価(リスク要因数=次元数)

• 推薦システム(ユーザー×商品の嗜好マトリックス)

高次元データの可視化には、主成分分析やt-SNEなどの次元削減技術が使われます。

これらの技術により、理解困難な高次元情報を2次元・3次元に圧縮して分析できるようになります。

次元思考を日常生活に活かす具体的な方法

次元の概念は、日常生活の問題解決にも応用できます。

1次元思考では「良い・悪い」の単一軸でしか物事を判断できませんが、多次元思考では複数の観点から総合的に評価できます。

例えば、転職を考える際の判断軸を次元として整理してみましょう:

| 次元 | 評価軸 | 重要度 |

|---|---|---|

| 1次元 | 給与の高さ | ★★★ |

| 2次元 | 仕事のやりがい | ★★★★ |

| 3次元 | 職場環境 | ★★★ |

| 4次元 | 将来性 | ★★★★ |

| 5次元 | ワークライフバランス | ★★★★★ |

このように多次元で評価することで、より適切な判断ができるようになります。

プロジェクト管理でも、時間・品質・コスト・スコープ・リスクという5次元で状況を把握することが重要です。

投資判断においても、リターン・リスク・流動性・時間軸・分散効果など複数次元での分析が欠かせません。

次元思考は、複雑な現代社会において合理的な意思決定を行うための強力なツールなのです。

4次元・5次元を理解するための効果的な学習アプローチ

4次元・5次元の理解には、段階的で体系的な学習アプローチが効果的です。

まず、数学的な基礎として線形代数やベクトル空間の概念を身につけることが重要です。

視覚的な理解のために、コンピューターシミュレーションやVR技術を活用することも有効です。

オンライン学習プラットフォームでは、4次元図形の回転アニメーションなどを通じて直感的な理解を促進できます。

物理学的なアプローチとして、相対性理論や量子力学の入門書を読むことも推奨されます。

• 数学的理解:線形代数、多変数微積分の学習

• 視覚的理解:3Dソフトウェアでの4次元投影の体験

• 物理的理解:時空の概念、多元宇宙論の学習

• 実践的理解:データサイエンスでの高次元データ処理

読書だけでなく、実際に手を動かしてプログラミングすることで理解が深まります。

PythonやMATLABを使って高次元データを操作したり、可視化したりする経験は貴重です。

また、同じ興味を持つ人とのディスカッションや、オンラインフォーラムでの質問・回答も学習効果を高めます。

重要なのは、完璧に理解しようとせず、徐々に慣れ親しんでいくことです。

まとめ

この記事を通じて、4次元・5次元について理解できた主要なポイントは以下の通りです:

• 次元とは位置を特定するために必要な座標の数を表す数学的概念である

• 4次元は3次元空間に時間軸を加えた「時空」として相対性理論で重要な役割を果たす

• 5次元はパラレルワールドや多元宇宙論と関連する高次元空間の概念である

• 4次元超立方体(テッセラクト)は8個の立方体で構成される4次元図形である

• 高次元は現代のデータサイエンスや機械学習で実用的に活用されている

• 多次元思考は日常生活の意思決定にも応用できる有用なツールである

• 段階的な学習アプローチと実践的な体験が理解を深める鍵となる

4次元・5次元の概念は決して難解な理論だけのものではありません。現代社会において、私たちの生活や仕事に直接関わる重要な考え方なのです。今日学んだ知識を活かして、より豊かで多面的な視点で世界を見つめてみてください。きっと新しい発見があるはずです。

関連サイト

• 日本物理学会 – 物理学の最新研究情報や4次元時空に関する学術情報

• 理化学研究所 – 宇宙論や高次元理論の最先端研究情報