あなたは「ぢで始まる言葉がなくて、しりとりで困った」と思ったことはありませんか?結論、現代仮名遣いでは「ぢ」で始まる言葉はほとんど存在しません。この記事を読むことで「ぢ」で始まる言葉の実例と、現代仮名遣いのルールがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.「ぢ」で始まる言葉が存在しない理由

現代仮名遣いの基本原則

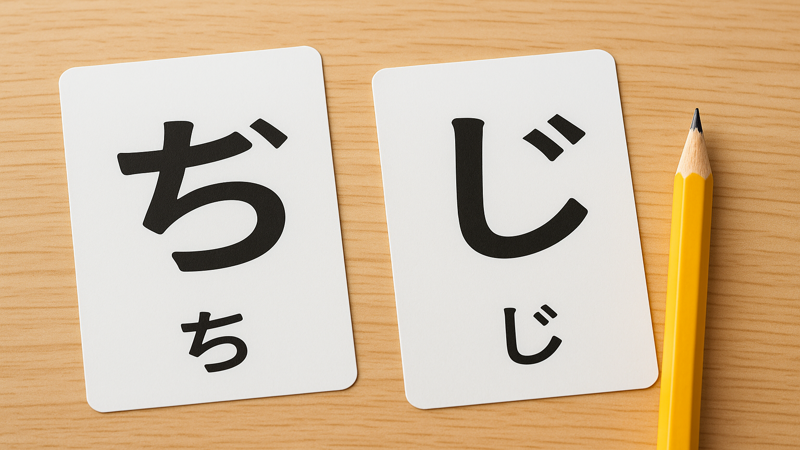

現代仮名遣いでは、基本的に「じ」「ず」を使用し、「ぢ」「づ」は特殊な場合にのみ使用するルールが定められています。

この原則により、単語の最初に「ぢ」が来ることはほとんどありません。

例えば「地面」は「じめん」と書き、「ぢめん」とは書きません。

同様に「図書館」は「としょかん」と書き、「づしょかん」とは書かないのです。

このルールは日本語の統一性を保つために設けられており、現代日本語を学ぶ上で重要な基礎知識となっています。

「ぢ」「づ」を使う特殊な場合とは

「ぢ」「づ」を使用する特殊な場合は、大きく分けて2つのパターンがあります。

1つ目は「同音の連呼によって生じた場合」です。

「ちぢむ」「つづく」のように、同じ音が続いて濁音化した場合に「ぢ」「づ」を使用します。

2つ目は「二語の連合によって生じた場合」です。

「鼻血(はなぢ)」「三日月(みかづき)」のように、2つの単語が組み合わさって後ろの単語が濁音化した場合に使用されます。

これらの特殊な場合では、「ぢ」「づ」が単語の途中や最後に現れることはあっても、単語の最初に来ることはありません。

歴史的経緯と江戸時代の発音変化

「ぢ」「づ」の使用が限定的になった背景には、日本語の歴史的な発音変化があります。

古代日本語では「ぢ」「づ」と「じ」「ず」は異なる音として明確に区別されていました。

しかし、時代が進むにつれて発音の区別が曖昧になり、17世紀末(江戸時代)には発音の差がほとんどなくなりました。

この発音変化により、現代では「ぢ」「づ」と「じ」「ず」は同じ音として認識されるようになったのです。

そのため、現代仮名遣いでは統一性を保つために「じ」「ず」を基本とし、「ぢ」「づ」は例外的な場合にのみ使用するルールが確立されました。

文部科学省の告示による統一ルール

現在の「ぢ」「づ」の使用ルールは、文部科学省による「現代仮名遣い」の告示に基づいています。

この告示は昭和61年(1986年)に制定され、現在の日本語表記の基準となっています。

告示では「ぢ」「づ」を使用する具体的な例が示されており、それ以外の場合は「じ」「ず」を使用することが明確に定められています。

学校教育においても、この告示に基づいて「ぢ」「づ」の使い分けが指導されています。

この統一ルールにより、現代日本語の表記が整理され、「ぢ」で始まる言葉が存在しない理由が明確になっているのです。

2.「ぢ」で始まる言葉の具体例一覧

辞書に掲載されている「ぢ」で始まる言葉

一般的な国語辞典では、「ぢ」で始まる言葉として以下のような例が掲載されています。

- 痔核(ぢかく)

- 痔血(ぢけつ)

- 痔疾(ぢしつ)

- 痔瘻(ぢろう)

これらの言葉は医学用語として使用されており、「痔」という漢字の読みとして「ぢ」が使われています。

ただし、これらの言葉も現代では「じかく」「じけつ」と表記されることが多く、「ぢ」表記は特殊な場合に限られています。

また、古語辞典には「地気(ちき)」「地神(ちじん)」「帙簀(ちす)」などの言葉が「ぢ」で始まる表記として記載されている場合があります。

地域限定の呼び名や方言表記

地域によっては、標準語とは異なる「ぢ」で始まる言葉が存在する場合があります。

方言や地域限定の呼び名では、現代仮名遣いのルールが必ずしも適用されないことがあるためです。

例えば、一部の地域では「地鶏」を「ぢどり」と表記することがあります。

また、魚のボラの別称として「ヂゴイ」という呼び名が使われることもあります。

これらの表記は標準的な現代仮名遣いではありませんが、地域文化や伝統的な表記として残されている貴重な例といえます。

地域研究や方言研究の分野では、このような「ぢ」で始まる言葉の存在が文化的価値として注目されています。

固有名詞や店名での使用例

商店名や屋号、創作作品の登場人物名などでは、意図的に「ぢ」で始まる表記が使われることがあります。

飲食店では「ぢどり料理」「ぢどり専門店」といった店名を見かけることがあります。

これは「地鶏」を「ぢどり」と表記することで、インパクトのある店名にする意図があると考えられます。

また、漫画やアニメなどの創作作品では、キャラクター名に「ぢ」で始まる名前が使われることがあります。

これらの例は現代仮名遣いのルールを意図的に逸脱した表記であり、商業的な効果や創作上の表現として活用されています。

固有名詞の場合は、現代仮名遣いのルールに必ずしも従わなくても良いとされているため、このような使用例が存在するのです。

音楽や創作作品での「ぢ」表記

音楽業界や創作分野では、表現の自由度が高いため「ぢ」で始まる表記が使われることがあります。

楽曲のタイトルや歌詞において、「ぢ」で始まる言葉が意図的に使用される場合があります。

例えば、ジャズの楽曲「Django」が「ぢゃんご」と表記されることがあります。

これは外国語の音写において、独特の響きを表現するための表記方法として使われています。

また、詩や小説などの文学作品では、作者の表現意図に基づいて「ぢ」で始まる造語が作られることもあります。

これらの使用例は、現代仮名遣いのルールを超えた創作表現として、日本語の多様性を示す興味深い例といえます。

3.しりとりで使える「ぢ」から始まる言葉

しりとりで実際に使える言葉リスト

しりとりゲームで「ぢ」から始まる言葉として使える実例をご紹介します。

以下の言葉は、辞書や文献で確認できる「ぢ」で始まる言葉です。

- ぢいさん(おじいさんの方言表記)

- ぢいさんばあさん(昔話の表記)

- ぢぐち(地口、だじゃれの一種)

- ぢばち(地蜂、スズメバチの一種)

- ぢんぢんぢん(擬音語)

これらの言葉は、方言や古い表記、擬音語として使われているものです。

しりとりでは、これらの言葉を使うことで「ぢ」攻めに対抗することができます。

ただし、使用する際は相手との間でルールを確認し、方言や古語の使用が認められているかを事前に確認することが重要です。

「ぢ」で終わる言葉の攻略法

しりとりで「ぢ」で終わる言葉を使われた場合の攻略法をご紹介します。

「ぢ」で終わる言葉としては「鼻血(はなぢ)」「間近(まぢか)」「袋地(ふくろぢ)」などがあります。

これらの言葉で攻められた場合は、前述の「ぢ」で始まる言葉を使って対抗することができます。

また、ゲームのルールによっては「じ」で始まる言葉での対応が認められる場合もあります。

事前に「ぢ」で始まる言葉のレパートリーを準備しておくことで、しりとりでの劣勢を回避することができます。

相手が「ぢ」攻めを仕掛けてきた場合は、冷静に対応して逆転を狙いましょう。

ゲームや遊びでの活用テクニック

「ぢ」で始まる言葉を使ったゲームや遊びでの活用テクニックをご紹介します。

言葉遊びやクイズゲームでは、「ぢ」で始まる言葉の知識が意外な武器になることがあります。

特に、現代仮名遣いの知識と組み合わせることで、相手を驚かせることができます。

例えば、「ぢ」で始まる言葉がほとんど存在しない理由を説明しながら、実際に存在する例を挙げることで、知識の深さをアピールできます。

また、方言や古語の知識を活用することで、より多くの「ぢ」で始まる言葉を使えるようになります。

これらのテクニックは、言葉に対する興味を深めるきっかけにもなり、日本語学習の楽しみを増やしてくれます。

4.「ぢ」と「じ」の正しい使い分け方法

連呼による濁音化の例(ちぢむ・つづく)

「ぢ」「づ」を使用する1つ目のパターンは、同音の連呼によって濁音化が生じた場合です。

「ちぢむ」は「ち」が連続して濁音化したため「ぢ」を使用します。

「つづく」は「つ」が連続して濁音化したため「づ」を使用します。

これらの言葉では、元の清音(「ち」「つ」)が明確に残っているため、「ぢ」「づ」の表記が使われます。

同様の例として「つづみ(鼓)」「つづれ(綴れ)」「ちぢれる」「ちぢこまる」などがあります。

この場合の見分け方は、言葉を分解して同じ音が連続しているかどうかを確認することです。

連続する音が濁音化している場合は「ぢ」「づ」を使用し、そうでない場合は「じ」「ず」を使用します。

二語の連合による濁音化の例(鼻血・三日月)

「ぢ」「づ」を使用する2つ目のパターンは、二語の連合によって濁音化が生じた場合です。

「鼻血(はなぢ)」は「鼻」+「血」で構成され、「血」が濁音化して「ぢ」になります。

「三日月(みかづき)」は「三日」+「月」で構成され、「月」が濁音化して「づき」になります。

この現象は「連濁」と呼ばれ、日本語の音韻変化の特徴の一つです。

他の例として「相槌(あいづち)」「底力(そこぢから)」「手綱(たづな)」などがあります。

これらの言葉では、元の単語(「血」「月」「槌」「力」「綱」)が「ち」「つ」で始まっているため、濁音化した場合に「ぢ」「づ」を使用します。

見分け方は、言葉を2つの単語に分解して、後ろの単語が「ち」「つ」で始まっているかどうかを確認することです。

迷いやすい単語の判別方法

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の使い分けで迷いやすい単語の判別方法をご紹介します。

まず、言葉を構成要素に分解して、語源を考えることが重要です。

例えば「世界中(せかいじゅう)」は「世界」+「中」で構成されますが、「中」は元々「ちゅう」ではなく「じゅう」という読みなので「じ」を使用します。

「稲妻(いなずま)」は「稲」+「妻」で構成されますが、現代では一つの単語として認識されているため「ず」「づ」どちらでも良いとされています。

迷った場合は、現代仮名遣いの原則に従って「じ」「ず」を使用するのが安全です。

辞書で確認することも有効で、複数の辞書で表記を確認することで正しい使い分けができます。

日常的によく使う単語については、正しい表記を覚えておくことで迷いを減らすことができます。

現代日本語での実用的な覚え方

「ぢ」「づ」の使い分けを実用的に覚えるための方法をご紹介します。

最も効果的な方法は、「ぢ」「づ」を使う言葉を例外として覚えることです。

基本的に「じ」「ず」を使い、特殊な場合のみ「ぢ」「づ」を使うと理解しましょう。

「ぢ」を使う代表的な言葉:鼻血、間近、袋地、底力

「づ」を使う代表的な言葉:続く、三日月、相槌、手綱

これらの言葉を覚えることで、類似する言葉の使い分けも自然にできるようになります。

また、言葉の語源や成り立ちに興味を持つことで、使い分けの理由が理解しやすくなります。

日常的に文章を書く際は、迷った場合は辞書で確認する習慣をつけることが大切です。

まとめ

この記事で解説した「ぢ」で始まる言葉に関するポイントをまとめました。

- 現代仮名遣いでは「ぢ」で始まる言葉はほとんど存在しない

- 「ぢ」「づ」は同音の連呼や二語の連合による濁音化の場合にのみ使用する

- 辞書には痔核、痔血などの医学用語が「ぢ」で始まる言葉として掲載されている

- 地域限定の呼び名や方言では「ぢ」で始まる表記が使われることがある

- しりとりでは「ぢいさん」「ぢぐち」などの言葉を使うことができる

- 「ぢ」で終わる言葉で攻められた場合の対策を知っておくことが重要

- 「ぢ」と「じ」の使い分けは語源を考えることで判別できる

- 迷った場合は現代仮名遣いの原則に従って「じ」を使用するのが安全

- 創作作品や店名では意図的に「ぢ」表記が使われることがある

- 日本語の歴史的変遷を理解することで使い分けの理由が分かる

「ぢ」で始まる言葉は確かに少ないですが、現代仮名遣いのルールを理解することで、日本語の奥深さを感じることができます。この知識を活用して、言葉遊びや日常の文章作成に役立ててください。